Le mystère de la licorne des mers

Créature emblématique de l’Arctique, sa corne torsadée – en réalité une défense – lui a valu le surnom de « licorne des mers ». Chassé, vénéré, le narval fascine. Mais s’il se fait rare et discret, le mystérieux cétacé croise toujours au large du Groenland et du Canada, ses zones de chasse de prédilection. Un monde secret que nous invite à découvrir l’explorateur polaire, spécialiste du Groenland, Nicolas Dubreuil.

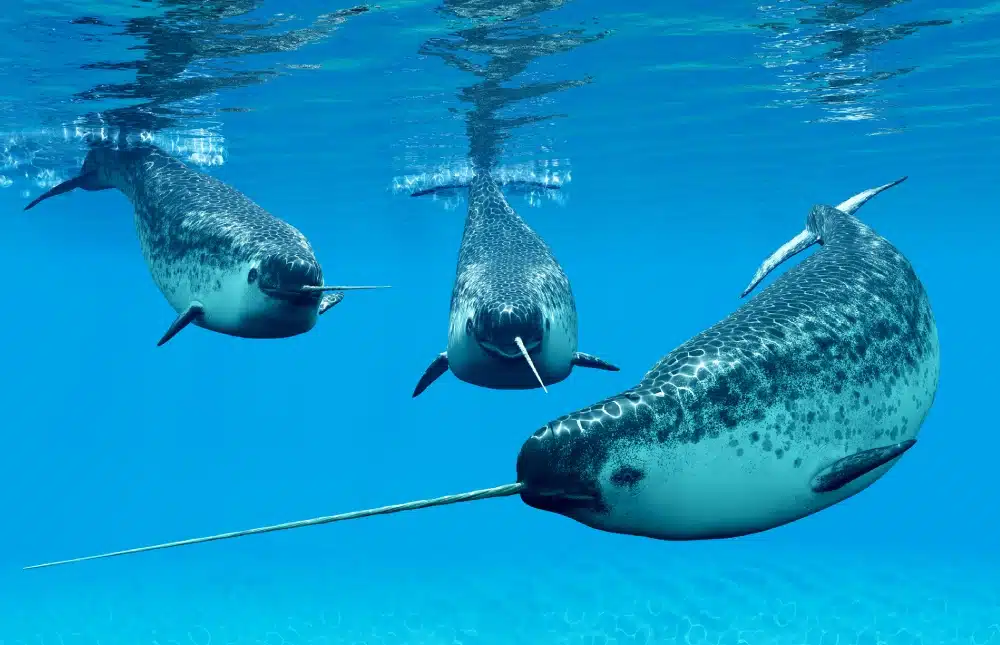

Le narval, la licorne de l’Arctique

Il y a dans le mot « narval » la résonance d’un écho venu des glaces. Pour Nicolas Dubreuil, c’est le son même de l’aventure, une invitation à poursuivre un spectre, une apparition fugace aux confins du monde. Cette quête, qui tient autant du rêve d’enfant que de l’expédition, nimbe l’animal d’une aura si particulière qu’elle a façonné jusqu’aux noms que les hommes lui ont donnés.

Son étymologie est un voyage en soi. L’appellation « narval » dérive du vieux norrois nár (« cadavre »), en référence à sa couleur rappelant un corps noyé. Son nom scientifique, Monodon monoceros, signifie « une seule dent, une seule corne ». Mais la vision inuite est plus profonde : leur mot qilalugaq désigne à la fois le narval et son cousin le béluga. Pour eux, l’unité de cette famille était une évidence bien avant les classifications de la science.

Le narval, plus que l’ours polaire, c’est pour moi le symbole de l’exploration. La quête du mystère.

Nicolas Dubreuil, explorateur polaire

Plongeur des abysses

Le narval est un cétacé parfaitement adapté aux eaux glaciales. Son corps fuselé, pouvant atteindre cinq mètres de long, arbore une peau tachetée de gris – un camouflage idéal ! Il est surtout un plongeur hors du commun, capable de descendre à plus de 1 800 mètres pour se nourrir de calmars, de crevettes, de flétans et de morues polaires, dans des profondeurs où la pression est extrême et la lumière absente. C’est une condition essentielle à sa survie durant l’hiver, lorsque la banquise recouvre son univers.

Des mythes à la dent dure

De multiples histoires se sont entortillées autour de ce mystérieux éperon torsadé. En Occident, il a longtemps nourri le mythe de la licorne. Dès le Moyen Âge, sa défense se vendant à prix d’or pour ses vertus prétendument magiques. Mais pour les Inuits, ces légendes ne sont pas de lointaines fables ; elles sont le souffle même de la culture, transmises de génération en génération.

« Chez les Inuits, le Narval est hyper présent, et ce, dès l’enfance, raconte Nicolas Dubreuil. Les gamins sont abreuvés tout petits par leurs parents de récits et de légendes autour du narval » comme celle de Sedna , la déesse inuite de la mer. Dans l’un des récits fondateurs, les longs cheveux tressés de la jeune fille, jetée dans les eaux glacées, se seraient enroulés pour donner naissance à la fameuse corne torsadée, liant à jamais l’animal à la cosmogonie polaire.

Des chasseurs sachant chasser

Si le narval est un rêve pour l’Occident, il est une réalité vitale pour les Inuits. Un pilier de leur survie et de leur culture. « C’est une chasse d’opportunité », explique Nicolas Dubreuil. « Quand des narvals passent devant le petit village de Kullorsuaq – où l’aventurier vit une partie de l’année, ndlr – une véritable frénésie s’empare du village. C’est très impressionnant. »

Mais sitôt sur l’eau, l’effervescence s’efface. Sur leurs barques ou, parfois encore, dans leur kayak, la concentration est absolue, le moindre son est proscrit. C’est au souffle de l’animal que se décide l’approche. Le geste du harponneur est millimétré. « La technique est d’une précision inouïe. » Une fois la prise assurée vient l’heure du partage. Un acte social qui fédère la communauté autour d’un rituel empreint d’un respect absolu.

Quand l’animal est attrapé, un silence s’installe. Les chasseurs le caressent et lui disent merci : ce ne sont pas eux qui ont été assez forts, c’est le narval qui s’est donné à eux.

Nicolas Dubreuil, explorateur polaire

Le rituel du partage

La répartition de l’animal est un rituel ancestral extrêmement codifié, souligne Nicolas Dubreuil : « La tête et la dent sont pour celui qui a vu le narval en premier ; la nageoire gauche pour celui qui a tiré, la queue pour le deuxième qui l’a harponné et ainsi de suite. » Mais dans cette hiérarchie, « il y a toujours une partie réservée pour le village, pour ceux qui n’ont pu venir. Enfin, ils laissent une partie de la carcasse pour l’ours, le renard… Cela raconte beaucoup de leur vision du monde. C’est très fort ! »

Le savoir-faire face à la science

Ce respect absolu pour le narval, les Inuits le fondent sur une fine connaissance de l’animal, jusqu’à ses comportements les plus secrets. Un savoir empirique capable de rivaliser avec les technologies les plus avancées. Là où les chercheurs déploient des balises pour collecter des données, les chasseurs inuits lisent dans le temps, la glace et le vent pour révéler des certitudes.

Ainsi, lorsque Nicolas Dubreuil demande aux chasseurs où trouver les narvals, la réponse est stupéfiante : « Ça dépend. Quand ? À quelle heure ? » ! De même pour l’usage de la défense : « Ce sont eux qui m’en ont expliqué l’usage pour percer des flétans ou assommer des poissons, alors que les scientifiques en étaient encore à émettre de prudentes hypothèses. Quelle leçon ! »

Les scientifiques sont en train de découvrir un savoir que les Inuits possèdent depuis des millénaires !

Nicolas Dubreuil, explorateur polaire

Écouter le chant du narval

C’est pour dresser un pont entre ces deux univers que Nicolas Dubreuil a initié un projet avec le bioacousticien Olivier Adam. D’un côté, le savoir inuit : avec une simple pagaie plongée dans l’eau et collée à l’os de la mâchoire, les chasseurs transforment leur corps en hydrophone, leur permettant de localiser l’animal avec une précision redoutable. De l’autre, la science de pointe : l’étude en laboratoire de la propagation du son à travers la dent. L’idée est de confronter les modélisations d’Olivier Adam à l’ingéniosité des chasseurs en amenant ces découvertes au Groenland, pour que de cette rencontre naissent, peut-être, de nouvelles intuitions.

Les routes secrètes du narval

« Chaque observation est une chance », rappelle Nicolas Dubreuil. Animal craintif et nomade, le narval suit un périple immuable. Chaque année, à la fonte des glaces, il emprunte les chenaux qui serpentent à travers la banquise pour rejoindre ses sanctuaires de la mer de Baffin : la baie de Melville et la région de Qaanaaq. Un monde fragile où des efforts particuliers sont encore à mener pour la conservation de cette espèce classée « quasi menacée » et particulièrement sensible aux effets du changement climatique comme à l’impact des activités humaines.

Et si finalement, ce privilège était moins une question de destination qu’une autre façon d’être au monde ? C’est la leçon des Inuits : observer, attendre, ressentir, jusqu’à ne faire qu’un avec un environnement dont ils ne se dissocient jamais. « Le mot “nature” n’existe pas pour eux », précise l’explorateur. Voir le monde à travers leurs yeux : telle est la clé pour préserver le narval et la culture qui lui est si intimement liée.

Face aux crises actuelles, il faut qu’on se remette en question, qu’on retrouve notre juste place dans la nature.

Nicolas Dubreuil, explorateur polaire

Crédits photos : ©iStock / ©PONANT/Julien Fabro

Cap sur l’Arctique

Embarquez pour une croisière au Groenland avec PONANT